関連記事

お知らせNews

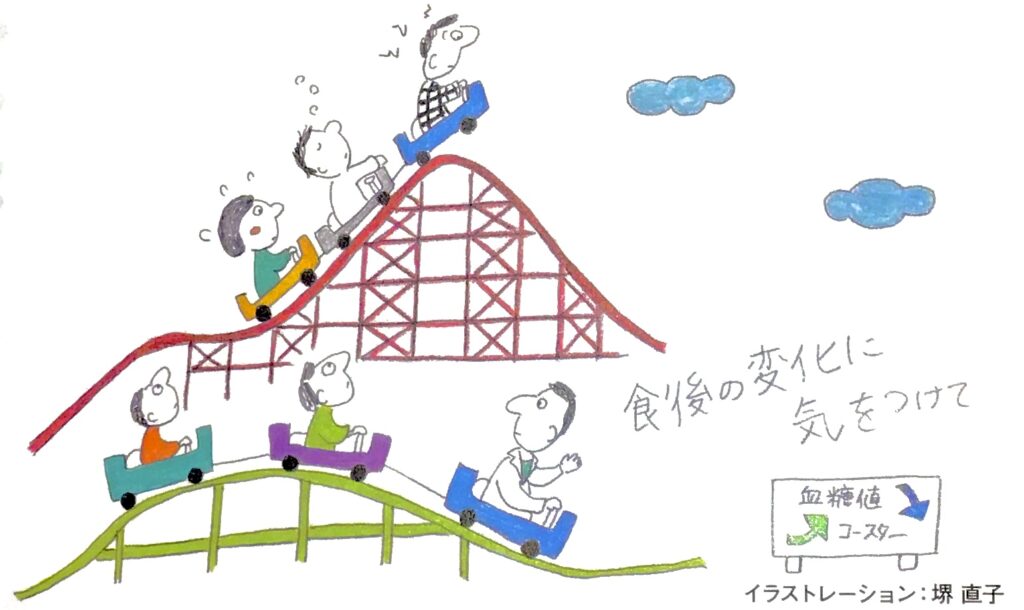

健康情報 食後血糖値が乱高下する「血糖値スパイク」に注意

健康診断の血糖値は基準値だから、 糖尿病とは無縁だと思っていませんか。一般的な健康診断で行われる検査は、 空腹時血糖値とHbA1c (ヘモグロビンエーワンシー) です。 これらの値が正常範囲でも安心できない場合があります。

すい臓の老化や肥満でインスリンの分泌能力が低下

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことをいいます。ブドウ糖の基になるのが食べ物などに含まれる糖質で、体内で消化・吸収される過程でブドウ糖に分解されます。

したがって誰でも食後は、 血糖値が上昇しますが、 通常はすい臓から適量のインスリンが分泌されるため、 140mg/dLを超えることはありません。 ところが、 すい臓の老化や肥満などによってインスリンの分泌能力が衰えると、 分泌量が減少したり、 分泌のタイミングが遅くなったりして、 食後血糖値が急上昇することがあります。 すると、この上昇を抑えるためにインスリンが大量に分泌され、今度は血糖値が急降下します。

このように食後に血糖値が急上昇し、 その後急降下する現象を「血糖値スパイク」といいます。

放置すると脳梗塞や心筋梗塞のリスクがアップ

血糖値スパイクが繰り返されると、 そのたびに血管がダメージを受け、動脈硬化が引き起こされ、 脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高くなると考えられています。 したがって、 血糖値スパイクを軽視することはできません。

血糖値スパイクの場合、 食後に頭痛やほてり、動悸、強い空腹感、冷え、 眠気、 集中力の低下、 イライラなどの症状が現れやすくなります。 これらの症状がいくつかあてはまる場合には、かかりつけ医を受診し、血糖値の検査を受けるとよいでしょう。

血糖値スパイクの診断は、 経口ブドウ糖負荷試験や持続血糖モニターで血糖値の変動を把握したうえで行われます。

食べる順番に注意。 セカンドミール効果の活用も

血糖値スパイクを防ぐには、食事や運動などの工夫が大切です。

最初に食物繊維を豊富に含んだ野菜や海藻、 穀類、 豆などを食べ、次にたんぱく質が豊富な肉や魚、最後にご飯やパンなどの炭水化物という順で食べると、 血糖値の上昇が緩やかになるといわれています。また、1日の最初の食事 (朝食) で食物繊維を多くとると、 次の食事(昼食)での血糖値上昇を低く抑えられます (セカンドミール効果)。早食いは食後血糖値を急上昇させるので、 よく噛んで食べましょう。

食後に散歩などの軽めの運動をすると、 食後の血糖変動の幅を小さくすることが期待できます。 また、 筋トレなどで筋肉量を増やすと、血糖値が上がりにくい体質になります。

11月14日は世界糖尿病デーです。 これを機に、 糖尿病予防のために生活習慣を振り返ってみましょう。 なお、 血糖値スパイクについてわからないことがあるときは、 薬局の薬剤師に気軽にご相談ください。

最新の記事

カテゴリー

- アーカイブ

- 2026/01

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/09

- 2025/08

- 2025/07

- 2025/06

- 2025/05

- 2025/04

- 2025/03

- 2025/02

- 2025/01

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/09

- 2024/08

- 2024/07

- 2024/06

- 2024/05

- 2024/04

- 2024/03

- 2024/02

- 2024/01

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/09

- 2023/08

- 2023/07

- 2023/06

- 2023/05

- 2023/04

- 2023/03

- 2023/02

- 2023/01

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/09

- 2022/08

- 2022/07

- 2022/06

- 2022/05

- 2022/04

- 2022/03

- 2022/02

- 2022/01

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/09

- 2021/08

- 2021/07

- 2021/06

- 2021/05

- 2021/04

- 2021/03

- 2021/02

- 2021/01

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/09

- 2020/08

- 2020/07

- 2020/06

- 2020/05

- 2020/04

- 2020/03

- 2020/02

- 2020/01

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/09

- 2019/08

- 2019/07

- 2019/06

- 2019/05

- 2019/04

- 2019/03

- 2019/02

- 2019/01

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/09

- 2018/06

- 2018/02

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/09

- 2017/08

- 2017/07

- 2017/06

- 2017/05

- 2017/04

- 2017/03

- 2017/02

- 2017/01

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/09

- 2016/08

- 2016/07

- 2016/06

- 2016/05

- 2016/04

- 2016/03

- 2016/02

- 2016/01

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/09

- 2015/08

- 2015/07

- 2015/06

- 2015/05

- 2015/04

- 2015/03

- 2015/02

- 2015/01

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/09

- 2014/08

- 2014/07

- 2014/05

- 2014/04

- 2014/03

- 2014/02

- 2014/01

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/09

- 2013/08

- 2013/07

- 2013/06

- 2013/05

- 2013/04

- 2013/02

- 2013/01

- 2012/12

- 2012/10

- 2012/07

- 2012/04

- 2011/12

- 2011/10

- 2011/09

- 2011/05

- 2011/01

- 2010/09

- 2010/07

- 2009/12